ふるさと納税はやるべき?2000円で返礼品がもらえるふるさと納税のウソホント

ぷらはさんって確か”ふるさと納税”をやっていたよね?

私まだやったことがないんだけど、あれってやったほうがいいのかな?

よくぞ聞いてくれた。

ゆーも会社員で給与収入があるから、ふるさと納税はやって損ないよ!むしろ早くやれ。

あっ、やっぱりそうなのね!

でもふるさと納税ってあんまり良くわからないし、試しにサイトで見てみたら全部1万とか2万とかするし、大丈夫なの…?

OK、そしたらふるさと納税のウソホントを教えてしんぜよう…

ふるさと納税。

その仕組みがスタートしてから早くも十数年が経った今日このごろ。

ところが現在の日本では”ふるさと納税”という言葉を知っている人は7割ほどいるものの、実際にふるさと納税をやったことがある人はほんの数%程度。

きっとほとんどの人はゆーと同じような疑問を持っているのではないでしょうか?

そこで今回の記事では、そんな疑問を解消すべく「ふるさと納税のウソホント」をお届けしていきます✨

そもそもふるさと納税って何?

そもそもふるさと納税って何なの?

東京出身だから他の地方にふるさとなんて無い私でもできるのかな……?

ふるさと納税は国が運営する地方への寄付制度。

生まれや育ちに関係なく、各個人が好きな自治体に寄付できるのが特徴だよ。

ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度のこと。

寄付をすることで税金上の”税控除”が受けられること、そして各自治体の”返礼品”を貰えることがふるさと納税の魅力です。

この”税控除”と”返礼品”については次の章で説明しますね。

そもそもなんでこんな制度が始まったかというと、都心一極集中型の日本の社会が背景にありました。

日本に住む多くの人は、日本各地それぞれの地方で生まれ、育ち、そして東京を始めとする都会に出て働きます。

その時、当然都会に済むことになるので、働いた結果税金を納める先は都会になります。

その結果、生まれ育った故郷には税金が入らず、都会の自治体だけ税収を得る…という構図になってしまうわけです。

そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」(出典:「ふるさと納税研究会」報告書![]() )という問題提起から始まり、今日のふるさと納税の仕組みが生まれました。

)という問題提起から始まり、今日のふるさと納税の仕組みが生まれました。

そんな背景を持って生まれたふるさと納税には下記の特徴があります。

- 生まれ故郷にかかわらず、好きな自治体に寄付できる

- 寄付金の用途を選択することができる

なんとなくふるさと納税がどんなものかわかったかな?

制度が生まれた背景や目的は、わかったよ。

でも、まだどうして”今すぐやれ”と言われるレベルなのかはわからない…

(生まれ故郷でもない自治体に寄付してるような金銭的余裕は無いです(本音))

本音がだだ漏れですよゆーさん。

もちろんふるさと納税の特徴はこれだけじゃない!

納税側にもかなり旨味がある制度だからこそ、こうやっておすすめしているわけ!次から詳しく紹介するね。

ふるさと納税のホント

実質2,000円で返礼品がもらえる

ふるさと納税をすることで”税控除”が受けられる。

すなわち、実質2,000円で返礼品がもらえるんだよ!

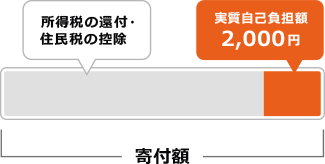

ふるさと納税は控除上限額の範囲内で寄付すると、2,000円を超える部分について税金が控除されます。

…とかたい言葉でいうとわかりにくいんですが、要は決められた範囲内の金額であれば、実質支払う金額は2,000円だけ!ということ。

じゃあその2,000円を超える部分の金額はどうなるんだYO!…というと、翌年の住民税の減額もしくは所得税の還付という形で処理されます。

例えば44,000円の寄付を行った場合は、2,000円を超える金額、すなわち42,000円分が翌年の住民税から引かれます。

これが”実質2,000円”のホント。

イメージとしては、税金を事前に払っているイメージです。

なるほど!

支払額は44,000円だけど、42,000円は税金から引かれるからプラマイ2,000円ってわけね!

返礼品は各自治体の本気!

もらえる返礼品は各自治体が自信を持って出しているものばかり!

肉や魚、野菜から家電まで好きなものを選ぶのも手◎

寄付の結果もらえる返礼品は、各自治体がこれは!というものを打ち出してきています。

例えば、旭山動物園で有名な北海道旭川市のふるさと納税では、これぞ北海道名産!というべき”インカのめざめ”をいただけたり。

宮崎県の都城市では、宮崎の肉をめいいっぱい楽しめる詰め合わせをいただけたり。

さらにはヨギボー(yogibo)をいただける自治体も…!

もちろん控除上限額にもよりますが、これらの返礼品を実質2,000円でいただくことができちゃうのです。

こんなに種類があるんだ!

好きな自治体が無い人は、返礼品の内容で選んでも良いかも…

ECサイトから買ってポイントをつけることもOK

ふるさと納税はau payマーケットや楽天市場といったECサイトからも買えるよ!

その上購入ポイントとして各ECサイトのポイントももらえちゃう!

ふるさと納税は国が実施するものだから、購入先は国になるの??

…いえいえ、全くそんなことはありません。

なんとふるさと納税、各ECサイトからも購入可能なんです。

具体的には、”楽天市場”や”au pay マーケット”などで購入可能◎

購入方法も至ってシンプルで、普段楽天市場やau pay マーケットで買い物をする時と同じく、下のボタンをクリックしたあとはポンポンっと画面に従って購入すればOKです。

ふるさと納税って数万円レベルの買い物になるから、ポイントがっつりもらえちゃう…!

ふるさと納税のウソ

✕どんなに納税しても実質2,000円になる

ふるさと納税には”控除上限額”というのが決まっていて、

この金額を超えてしまうと税控除が受けられない=自腹になっちゃうので要注意!

一人ひとりの収入に応じて、控除上限額は厳格に決まっています。

実質2,000円になるのはこの控除上限額の範囲内で納税した場合のみなため、予め控除上限額を把握しておきましょう!

自分の控除上限額は、ふるさと納税サイトの”シュミレータ”を使って計算します。

どのサイトのシュミレータでも問題ないのですが、個人的には”ふるさとチョイス”さんの↓のシュミレータがわかりやすいのでおすすめです。

昨年度の源泉徴収票がある方は手元に用意しておくと◎

事前に控除上限額は間違いないように計算しておかないと!

△誰もが納税できる

ふるさと納税で受けられる税控除は、”住民税の減額”もしくは”所得税の還付”。

住民税を支払っていない扶養家族などはふるさと納税をしても税控除が受けられない=自腹になっちゃうよ。

ふるさと納税は誰もが納税できる仕組みではありますが、

ふるさと納税で税控除を受ける条件は「住民税を納付していること」。

すなわち、住民税を支払っていない扶養家族などはふるさと納税をしても税控除が受けられず、完全に自腹で寄付を行うことになってしまうので要注意です。

受けられます。

翌年の6月から始まる住民税から納税額が減額される仕組みなため、新卒一年目の社員でも問題ありません◎

収入があればOK!…というわけでは無いんだね。

✕誰もが簡単な手続きだけでできる

控除上限額や働く形態によって、簡単な書類一枚で済む「ワンストップ特例制度」ではなく、

少々厄介な「確定申告」が必要になるよ。

「誰もが簡単にお得に返礼品GET!」

…と謳う怪しげキャッチコピーを目にしたことがありますが、はっきり言ってこの言葉はウソです。

確かに一定の条件を満たした方は、簡単な書類一枚で手続きが完了する「ワンストップ特例制度」を利用できますが、それに当てはまらない方は「確定申告」が必要になります。

自分がどちらに当てはまるかを、購入前に確認しておきましょう◎

ワンストップ特例制度を利用するためには、3つの条件を満たす必要があります。

もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること

年収2,000万円を超える所得者や、医療費控除等で確定申告が必要な場合は、確定申告が必要です

1年間の寄付先が5自治体以内であること

なお、1つの自治体に複数回寄付をしても1カウントになります

申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること

複数回申し込んだ自治体には、同一自治体であっても都度申請書の送付が必要です

なるほど…、「簡単に得できる!!」と一概に言えるわけでは無いんだね。

まとめ

最後に、今回の記事で説明したふるさと納税のポイントをまとまるね!

- 控除上限額の範囲なら実質2,000円で返礼品がもらえる

- 控除上限額は各々の収入=住民税の納付額に応じて決定する

- 購入はECサイトからも可能

私たちは好きな自治体に寄付して、感謝の気持と共に返礼品をGETできる。

そして自治体側は、都心に流れ出てしまった税収と、人の思いをGETできる。

そんな一挙両得な仕組み、それがふるさと納税の姿です。

その上で控除上限額の計算、申請書もしくは場合により確定申告が必要になる、というポイントさえ抑えておけば、

2,000円で各地の特産品を手に入れる事ができるチャンス!

それが、ふるさと納税の醍醐味です。

是非今までやったことないよ!という方も、この機に試してみてはいかがでしょうか?

国がやってくれている皆が嬉しいこの仕組み。

乗らないと損!

今までよく知らずにやっていなかった私が悪かった!!

早速寄付する自治体を探してみよっと!

「ふるさと納税」をやってみたい!でもどの自治体に納付していいかわからない!

そんな方は、おすすめの返礼品から選ぶのも一手です◎

是非参考にしてみてください✨